Balkonkraftwerke sind kleine Photovoltaikanlagen, die Strom für den Eigenverbrauch erzeugen. Sie werden auch als Stecker-Solargeräte bezeichnet. Wir haben schon einige Balkonkraftwerke installiert und reichlich Erfahrung mit der Montage und dem Betrieb der Anlagen gesammelt, die wir hier teilen wollen.

Solarenergie ist für Bonn die wichtigste Quelle beim Ausbau Erneuerbarer Energien. Balkonkraftwerke sind in ihrer Leistung auf 800 Watt beschränkt und damit nicht mit einer vollwertigen Photovoltaikanlage vergleichbar. Im Gegenzug erfordern sie kein Wohneigentum, wenig Eigenkapital und können in Eigenleistung montiert werden. Sie sind daher eine Möglichkeit für Eigenheimbesitzer wie auch für Mieter, sich an der Energiewende zu beteiligen.

Geeignete Flächen und Montage

Die Montage erfolgt typischerweise senkrecht an einem Balkongeländer (daher der Name „Balkonkraftwerke“), aber auch Wände oder Fassaden sind gut geeignet. Sinnvoll nutzbar sind alle Flächen, die nach Osten, Süden oder Westen ausgerichtet und möglichst wenig verschattet sind. Die Montage der etwa 20-25 Kg schweren Solarmodule erfolgt mittels spezieller Halterungen, die im Handel für jede Gegebenheit zu bekommen sind.

- Die Montage kann senkrecht oder angewinkelt auf Untergründen aus Stein, Holz oder Metall erfolgen. Im Handel gibt es eine breite Auswahl an Montagehalterungen.

- Eine Besonderheit stellen Kunststoffmodule dar. Sie sind biegsam und mit 5,5 Kg ultraleicht. Hier reicht die Befestigung mit Kabelbindern.

Häufig erfolgt die Montage aber auch auf Dächern von Garagen, Gartenhäusern oder Nebengebäuden. Flache und schräge Dächer sind gleichermaßen geeignet – je flacher das Dach, desto geringer ist der Einfluss der Himmelsrichtung auf den Solarertrag.

- Die Aufstellung auf einem Flachdach erfolgt ohne Bohren, das Dach wird nicht beschädigt. Stattdessen werden die Halterungen mit Betonplatten oder Pflastersteinen beschwert und so gegen Sturm gesichert.

- Auch die klassische Montage auf einem schrägen Ziegeldach mittels Dachhaken und Trägerschienen (wie auch bei richtigen Photovoltaikanlagen) ist problemlos möglich.

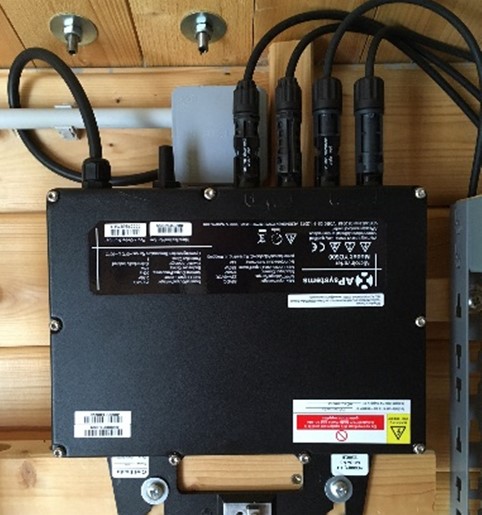

Wechselrichter und elektrischer Anschluss

Balkonkraftwerke besitzen nur wenig Technik, deswegen ist die Montage auch ohne Elektriker problemlos möglich und zugelassen. Die Solarmodule sind bereits ab Werk mit Anschlusskabeln ausgestattet und werden mit einem Wechselrichter verbunden, der etwa die Größe eines Laptops hat. Dieser kann entweder an der Rückseite der Solarmodule befestigt oder an einem beliebigen anderen Ort montiert werden. Da außerdem eine Verbindung zum Stromnetz des Hauses erforderlich ist, hilft es, wenn sich eine Steckdose oder eine Verteilerdose in der Nähe des Wechselrichters befindet. Sollte das nicht der Fall sein, kann der Anschluss aber auch mit einem längeren Anschlusskabel erfolgen. Der elektrische Anschluss selbst erfolgt zumeist über eine normale Steckdose.

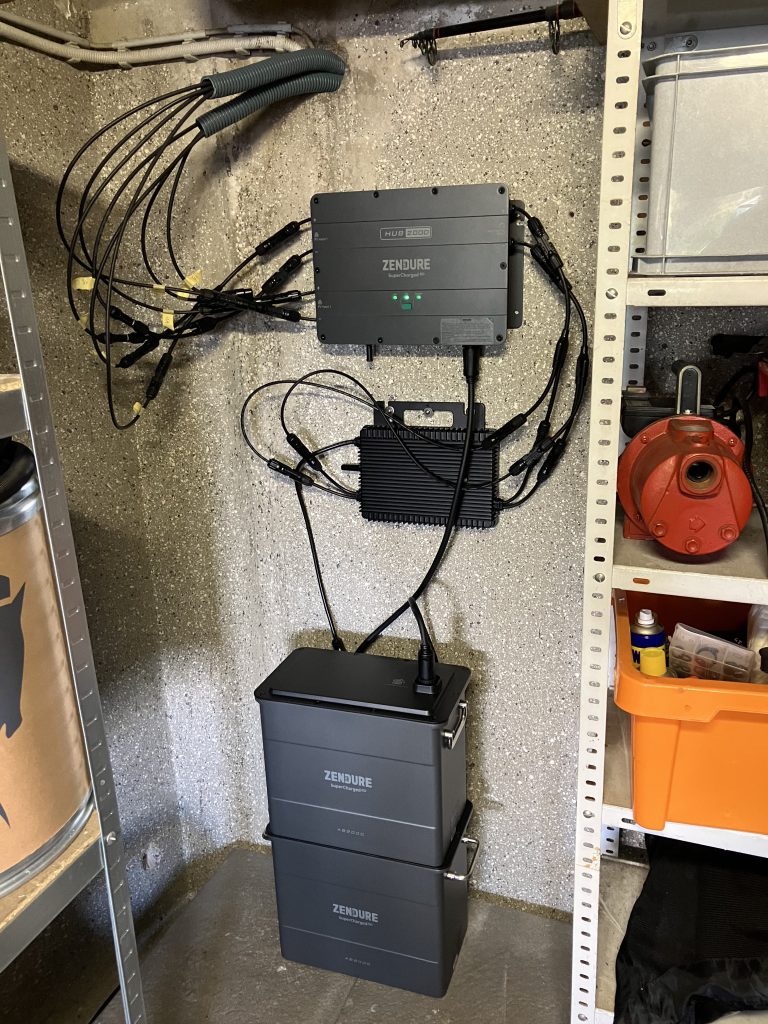

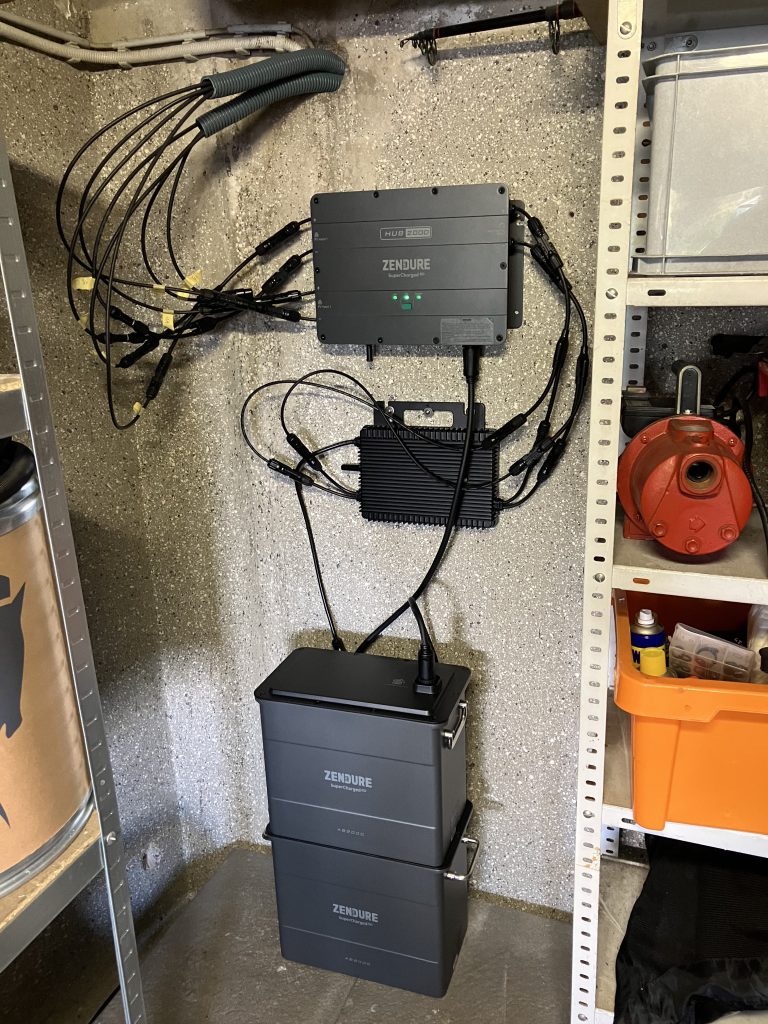

Batteriespeicher

Batteriespeicher sind eine optionale Erweiterung für Balkonkraftwerke, sie sind nicht zwingend erforderlich. Die Technik ist mittlerweile zu erschwinglichen Preisen erhältlich und es kommen regelmäßig neue Anbieter und Produkte dazu. Der Speicher wird an die Solarmodule angeschlossen und durch diese geladen. Dadurch hat man mehrere Vorteile:

- Bei Sonnenschein können die Solarmodule die volle Leistung erbringen und den Speicher laden. Hier gibt es keine Begrenzung auf 800 Watt, denn diese gilt erst bei der Einspeisung in die Steckdose.

- Der Strom kann langsam und bedarfsgerecht an das Haus abgegeben werden und muss nicht mehr direkt verbraucht werden. Gerade im Sommer (mit viel Ertrag in der Mittagszeit) wird hierdurch weniger Strom in das Netz eingespeist.

- Besonders interessant ist ein Speicher, wenn mehr als zwei Solarmodule installiert werden sollen. Mit vier Solarmodulen lassen sich bis zu 1.800 kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen – je nach persönlichem Stromverbrauch kann so rund 1/3 des eigenen Stromverbrauchs gedeckt werden.

Generell gilt: Für 1-2 Solarmodule ist eine Direkteinspeisung in die Steckdose besser, denn es bleibt nicht viel Strom zum speichern über. Ist aber Platz für mehr als zwei Solarmodule vorhanden, ist ein Speicher sinnvoll.

Stromertrag und Amortisation

Ein Balkonkraftwerk produziert jeden Tag Strom, auch bei bewölktem Himmel. Der erzeugte Solarstrom wird im Haus verbraucht und muss nicht über den Stromversorger gekauft werden. Das senkt die eigene Stromrechnung spürbar. Die Stromproduktion kann über eine App verfolgt werden.

Ohne Batteriespeicher muss der Strom direkt verbraucht werden. Wird mehr produziert als verbraucht, fließt der überschüssige Strom in das öffentliche Stromnetz. Eine Vergütung für den eingespeisten Strom gibt es nicht, daher sollte ein möglichst hoher Anteil des produzierten Solarstroms selbst verbraucht werden. Realistisch sind 75% Eigenverbrauch über das ganze Jahr.

Ist ein Batteriespeicher vorhanden, muss der Strom nicht mehr direkt verbraucht werden, denn er wird gespeichert. Die Eigenverbrauchsquote klettert locker auf 90%. In Kombination mit 3-4 Solarmodulen senkt das die Stromrechnung spürbar.

Balkonkraftwerke sparen somit bares Geld und die Investition ist zumeist nach wenigen Jahren wieder drin. Gleichzeitig darf man getrost von einer 25-jährigen Haltbarkeit der Solarmodule und von einer 15-Jährigen Haltbarkeit der Batterien ausgehen.

Zur Einschätzung der persönlichen Situation empfehlen wir den Ertragsrechner der HTW Berlin an. Dieser gibt eine gute Einschätzung, wie viel Strom Ihr Balkonkraftwerke erzeugen könnte und was du davon selbst nutzen kannst. Hier außerdem unsere Beispielrechnung:

| Ein Solarmodul | Zwei Solarmodule | Vier Solarmodule | Vier Solarmodule | |

| Stromertrag pro Jahr | 350 kWh1 | 700 kWh1 | 1.750 kWh2 | 1.750 kWh2 |

| Batteriespeicher | ohne | ohne | 2 kWh | 4 kWh |

| Selbst verbrauchter Strom3 | 320 kWh | 500 kWh | 1.050 kWh | 1.300 kWh |

| Eigenverbrauchsquote | 90% | 70% | 75% | 90% |

| Anschaffungskosten | ca. 320€ | ca. 550€ | ca. 1.800€ | ca. 2.800€ |

| Ersparnis pro Jahr4 | 100€ | 150€ | 320€ | 400€ |

| Amortisation | 3,5 Jahre | 3,5 Jahre | 5,5 Jahre | 7 Jahre |

| CO2 Rucksack5 | 200 Kg | 350 Kg | 850 Kg | 1.050 Kg |

| CO2 Einsparung pro Jahr6 | 150 Kg | 300 Kg | 650 Kg | 600 Kg |

Förderung

Die Stadt Bonn bietet das Förderprogramm Solares Bonn an, über das auch Balkonkraftwerke gefördert werden (Modul M13). Eigentümer erhalten 30% Förderung, Mieter 60% Förderung. Bonn-Ausweis Inhaber erhalten sogar 90% Förderung. Eine wichtige Voraussetzung ist aber, dass das Balkonkraftwerk an einem Balkongeländer oder einer Fassade montiert oder im Garten bzw. auf der Terrasse aufgestellt wird. Nicht gefördert werden Balkonkraftwerke, die auf Dächern (Hausdach, Garage, Carport, Gartenhaus…) montiert werden.

Balkonkraftwerk oder „echte“ Photovoltaikanlage?

Diese Frage muss im Einzelfall betrachtet und bewertet werden. Relativ einfach ist die Antwort für kleine Flächen von Nebengebäuden, also z.B. Carports, Garagen oder Gartenhäuser. Hier ist eine vollwertige PV-Anlage meist nicht wirtschaftlich, weil die Erschließungskosten (z.B. Erdarbeiten zur Kabelverlegung bis zum Zählerschrank) die Anlage extrem verteuern. Ein größeres Balkonkraftwerk ist hier ideal geeignet, um diese Flächen für die Energiewende zu erschließen. Denn: Mehr als eine Steckdose ist nicht notwendig.

Schwieriger wird es bei Hausdächern: Diese sollten sinnvollerweise vollständig belegt werden, d.h. mit einer richtigen Photovoltaikanlage. Aber: Wenn das Geld für die Investition nicht da ist oder das Dach schon sehr alt ist und erst renoviert werden müsste, kann ein größeres Balkonkraftwerk eine gute Lösung sein. Zwar wird die Fläche dann nicht vollständig genutzt, aber die Alternative wäre eben, dass gar keine Solartechnik installiert wird. Und das ist die schlechteste Option.

Ähnlich sieht es bei Dachgauben aus: Ist das restliche Dach groß genug und geeignet für eine richtige Photovoltaikanlage, dann sollte auch die Dachgaube mit belegt werden. Ist die restliche Dachfläche aber ungeeignet (weil z.B. zu klein), dann kann guten Gewissens ein Balkonkraftwerk errichtet werden. Denn auch hier gilt: Besser klein als gar nicht.

Wir unterstützen Sie

Wir unterstützen den Ausbau von Balkonkraftwerken und wollen Ihnen dabei helfen, selbst eine solche Anlage anzuschaffen und zu montieren. Wenn Sie unseren Support nutzen möchtest, schreiben sie uns einfach eine Nachricht über das Kontaktformular. Unsere Angebote sind kostenlos!

- Wir kommen gerne bei Ihnen zu Hause vorbei und schauen uns an, wo und wie ein Balkonkraftwerk montiert werden könnte. Wir beleuchten auch die Fragen, ob ein Speicher Sinn macht und welche Fördermöglichkeiten es gibt.

- Wenn gewünscht, stellen wir den Kontakt zu einem lokalen Händler her, mit dem wir schon länger zusammen arbeiten. Sie erhalten einen Rabatt des Anbieters.

- Wenn Sie Ihr Balkonkraftwerk nicht selbst abholen und transportieren können, dann holen Sie es einfach an der Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf ab. Wir kümmern uns um den Transport. Bis zum Ihnen nach Hause geht es dann problemlos mit dem Lastenrad des Bürgervereins.

- Im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten wir Ihnen Montageunterstützung an. Gerade bei Balkonkraftwerken mit Speicher, die mehr Technik haben, ist das hilfreich. Sprechen sie uns gerne an und wir schauen, was möglich ist.

Weiterführende Informationen

- Nutzen und Grenzen von Balkonkraftwerken: Vortrag von Dipl. Physiker Thomas Pitzschke, Oktober 2023

- Erfahrungen mit Balkonkraftwerken mit Speicher, Vortrag BV Vilich-Müldorf, Juni 2024

- Potenzial von Balkonkraftwerken mit und ohne Speicher, Vortrag von Dipl. Physiker Thomas Pitzschke, Juni 2024

- Balkonkraftwerke in Bonn: Lokale Governance Strukturen im Kontext der Energiewende, Bachelorarbeit von Carlos Fernandez Kurzke, Universität Bonn

Demo-Anlage des Bürgervereins

Durch uns montierte Balkonkraftwerke

Montage auf einem Flachdach

Montage auf einem Schrägdach

Montage an einer Fassade

Montage auf einem Gartenhaus

Montage auf einer Dachgaube

Montage auf einem Scheunendach

Montage auf einer Dachgaube (mit Speicher)

Montage auf einem Flachdach (mit Speicher)